お話を聞いた方

株式会社丸本組

安全部 安全部長 岡 壮幸 様

安全部 副部長 小松 克樹 様

土木部 工事所長 金戸 友太 様

土木部 木村 樹 様

土木部 小川 道子 様

ホームページ:https://maru-hon.co.jp

この記事の公開日:2025年5月29日

株式会社丸本組について

1946年創業の宮城県石巻市に本社を構える総合建設会社です。

土木、建築、漁港・港湾、舗装工事など幅広い分野で地域のインフラ整備に貢献し、「空から見える、いい仕事。」を企業理念に掲げています。品質と安全を最優先に、最新技術の導入やDXの推進にも積極的に取り組み、持続可能な建設業の発展を目指しています。

石巻市は昔から自然災害が多い地域であり、災害発生時には地域の建設業である私たちゼネコンが初期対応を担い、その後の復興工事にも取り組んできました。東日本大震災後の復興支援にも尽力し、地域社会との強い絆を大切にしながら、より良い未来の創造に取り組んでいます。

石巻エリアで初の安全書類電子化ツールの導入

Q:Greenfile.workを選定された理由を教えてください

全社会議の場で、大手ゼネコンの現場に出向していた現場所長から「安全書類を電子化している現場が増えてきてる」という話が挙がりました。それを受けて、当時の安全部長が本格的に導入を検討し始めたのが、取り組みの始まりです。

その後、事業目標を立て、各部でDXを進めようという話が出た際、「安全部のDXはやはり安全書類からだろう」ということで、Greenfile.workを含めた2つのサービスの比較を進めました。

サービスを検討する上で、石巻エリアにおける協力会社の安全書類の電子化率を調べました。協力会社の中には、大手ゼネコンの現場に参加していてすでに他社の電子書類サービスを使っているところもありました。ただ、全体で見ると「安全書類の電子化は初めて」という会社がほとんどだったんです。

ゼロから周知と提供を行なうのであれば、丸本組の安全に関する書類を提出してもらう際には「協力会社の負担を少なくしたい」という考えのもとに、Greenfile.workを選定しました。

安全部 安全部長 岡 様

安全部 安全部長 岡 様

定着の秘訣は、迫りくる課題に合わせ運用を変え続けたこと

Q:定着・浸透における難しかった点を教えてください

運用当初はGreenfile.workの仕組みを完全に把握しておらず、かつ現場との連携も距離があったため、手探り状態でした。はじめは、すべての機能を使いこなすのは難しいと判断し、まずはGreenfile.workに現場名と概要情報を入力し、協力会社を招待して書類のやり取りができれば十分と考えていました。

実際に運用を開始してからは、現場に赴いて操作方法を確認しどこでつまずいているのかが明確になっていきましたが、こうした現場の具体的な課題は導入前にはなかなか想定しづらかったと感じています。

Q:運用において工夫して乗り越えたことについて教えてください

導入して満足するのではなく、現場の課題を拾い上げながら解決策を見出し続けることが何より重要です。

例えば、当社ではCCUS(建設キャリアアップシステム、以下CCUS)との連携をきっかけに、従来以上の活用が必要となり、CCUSでの入退場管理に対応した運用フローを整備しました。CCUSを担当する営業部と安全部が連携できるよう、両部署の担当者をGreenfile.workの管理者に設定しています。営業担当は現場経験がなく、安全書類に関する知識もありませんが、Greenfile.workを活用することで、「いつから現場が登録されたか」といった情報をお互いに共有できるようになりました。

他にも働き方改革の取り組みにあわせて、Greenfile.workの機能の活用範囲も徐々に広げていきました。こうした積み重ねにより、現場の実態に即した運用ができるようになり、今では現場の立ち上げが決まると、協力会社から「早くGreenfile.workでも現場を立ち上げてほしい」とリクエストが入るほど、現場でもしっかりと浸透してきたと実感しています。

大きな転機になったサポート室の立ち上げ

Q:サポート室の立ち上げがさらなる活用のきっかけになったと伺いました

Greenfile.workの活用において、もう一つの転機は「サポート室」の立ち上げです。

サポート室を立ち上げた背景には、全社的に「ICT・DXの活用によって現場の負担を軽減し、業務の効率化や時短を図る」という方針がありました。そうした現場支援を専門に担う組織としてサポート室の立ち上げに至りました。

その中で、まず各現場で属人化していた書類業務の運用方法を見直し、共通化することが最も重要な課題と定め、これまで限定的に利用されていたGreenfile.workを、全社的に活用することにしました。

それまでのGreenfile.workの活用方法は、簡単な書類の確認と書類の受け渡しにとどまっていましたが、サポート室の支援体制のもとで各種機能を積極的に活用し、より実用的な運用へと進化させています。

Q:導入初期にて「これができていれば」という振り返りポイントはありますか?

導入当初からサポート室による支援体制が整っていれば、よりスムーズに運用を始め、早期に高い効果を得られたと感じています。ただ、当時は人員配置や運用の見通し自体に課題があり、書類業務の属人化やツールの使い方のばらつきも大きな壁でした。

現在はサポート室がその役割を担い、現場と連携しながら最適な運用体制を構築しています。ハードの導入だけでなく、誰が担うかを明確にすることが改革を進める鍵となり、サポート室の存在が実現性とスピードを高める要因となっています。

尊敬と感謝で橋渡しするサポートチーム

Q:サポートチームについてもう少し詳しく伺いたいです。サポートで意識しているポイントを教えてください

サポート室は「橋渡し役」であることを意識しています。

離島同士を橋でつなぐように、本社や現場で個別に存在していた課題やDXツールをつなぎ、全体の流れをスムーズにする意識で取り組んでいます。ツールを導入するだけでは効果は限定的で、使い方が属人化しやすくなります。誰もが同じ使い方をできるように整理・統一することで、建設ディレクターを含むサポートチームが最大限の効果、つまり100%に近い成果を引き出すことができます。

Q:現場とのコミュニケーションで心がけていることは?

理想でいうとサポートする側は現場への尊敬の念、サポートを受ける側はありがとうという感謝の心を持つ。尊敬と感謝があることで初めて連動していく、と思っています。結局、感謝もされないでサポートばっかりだとやはり不平もでてきます。

現場は「サポートがあってよかったな」という感謝があること、サポート室は「現場でこういう業務をやっているんだ、頑張っているな」という尊敬の念を持つ。健全なコミュニケーションや業務の託しあいには、相互のリスペクトと感謝の気持ちが不可欠です。サポート室だけじゃなく、営業なども含めた生産部門以外はバックオフィスになるので、この考えをみんなで共有して業務に取り組んでいくのが大切だと、日々伝えています。

Q:サポート室としての今後の注力ポイントを教えてください

現在のサポート室は、建設ディレクターの有資格者と現場経験者がおり、業務領域としては、施工体系図、施工体制台帳などの書類、写真管理、ICT関連の測量、施工計画書の作成などを行なっています。今後は、建設ディレクターも経験を積み、サポートができる業務の領域を増やしていくことを目指しています。

例えば、一度現場に入って経験を積んでもらうことも考えられます。また、建設ディレクター制度をより効果的に活かすためには、ツールの活用だけでなく、業務内容の整理・統一も欠かせません。こうした取り組みを通じて、より100%に近い成果を生み出していくことが重要だと考えています。

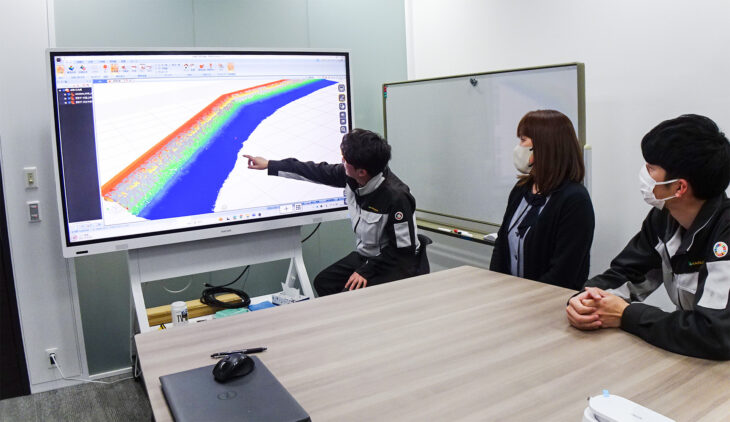

土木部 サポートチームの皆様

土木部 サポートチームの皆様

丸本組が牽引する地域のDX

Q:丸本組様がDXを推進することにおける地域への関わり方についてお聞かせください

建設業界では、国による建設DX推進を背景に、発注形態や業務内容の見直しが進んでいます。

当社では、いち早くそういった情報収集を行い、変化に迅速に対応しています。

特にDXツールの推進においては地元の協力会社さんも巻き込んで一緒に取り組むことで、協力会社さんのDX経験値も同時に高めてもらう。石巻エリア全体の業務効率化に繋げることになると考えています。

また、ICTやDXへの対応は、一定の設備投資が必要になってきます。協力会社の立場を考慮すると、対応リソースや導入コストといった理由で対応が難しい場合があります。そんなときは丸本組として「こういうふうに使ってやったら、随分仕事が効率化されるよ」と率先して運用事例を示し、導入のハードルを下げることで、取り組みやすい環境づくりに努めています。

自社のDX化だけではなく、エリア全体のDX化を考えることで、地域全体の本質的な効率化に繋がっていけばいいという想いがあります。

Q:最後に、地域貢献に向けて、注力していることがあれば教えてください

「空き家再生プロジェクト空」の取り組みを行なってます。地域貢献と当社の知名度の向上の双方につながっております。

石巻以外の地域で開催される新卒向けイベント等では、『まるもとぐみ』さんと誤って認識されることもありますが、正式な社名は『まるほんぐみ』です!

社名や事業をもっとたくさんの方に知ってもらえるように、県内向けのTVCMや、YouTube、X(旧Twitter)なども活用して情報発信に力を入れています。当社の技術支援部では、県内企業と共同でAIダッシュボードの開発を行い、令和5年インフラDX大賞を受賞するなど、複数のオリジナルソリューションを展開しています。また、EE東北展示会への出展をはじめ、宮城県グランプリでの特別賞受賞や、七十七銀行主催ビジネスグランプリでのビジネス大賞受賞など、各種団体からも高い評価をいただいています。

今後も県内の多様な事業者との連携を深めながら、建設業が持続可能で魅力ある産業として発展していけるよう取り組んでまいります。

ありがとうございました!