️

再下請負通知書(変更届)は、安全書類の中でも作成に手間がかかる書類ですが、記入方法や各項目における条件をしっかり把握すれば作成は難しくありません。

本記事では、最も代表的かつ広く使用されている「全建統一様式 第1号-甲」を定型として解説していきます。

なお、他の様式であっても記載項目に大きな違いはないため、別の書式で再下請負通知書(変更届)を作成される場合でも、問題なく参照していただけます。

目次

- 1 再下請負通知書(変更届)とは?

- 2 再下請負通知書(変更届)の項目の記入例・書き方

- 2.1 欄外部分の項目の記入例・書き方(1枚目)

- 2.2 《自社に関する事項》の項目と記入例・書き方(1枚目)

- 2.2.1 工事名称及び工事内容

- 2.2.2 工期

- 2.2.3 注文者との契約日

- 2.2.4 建設業の許可(許可期間5年)

- 2.2.5 1.施工に必要な許可業種

- 2.2.6 2.許可番号

- 2.2.7 3.許可(更新)年月日

- 2.2.8 監督員名・権限及び意見申し出方法

- 2.2.9 現場代理人名・権限及び意見申出方法

- 2.2.10 主任技術者名・資格内容

- 2.2.11 安全衛生責任者名

- 2.2.12 安全衛生推進者名

- 2.2.13 雇用管理責任者名

- 2.2.14 専門技術者名・資格内容・担当工事内容

- 2.2.15 登録基幹技能者名・種類(任意)

- 2.2.16 一号特定技能外国人の従事の状況(有無)

- 2.2.17 外国人技能実習生の従事の状況(有無)

- 2.2.18 健康保険などの加入状況

- 2.3 《再下請負関係》の項目と記入例・書き方(2枚目)

- 3 再下請負通知書(変更届)を作成した後は?

- 4 安全書類業務の効率化ならGreenfile.work

再下請負通知書(変更届)とは?

再下請負通知書(変更届)は、1次請以下の企業が更に協力を要請する場合に、元請企業が関わるすべての企業の状況を把握し、安全かつ適切に工事が行なわれるよう管理するために提出する安全書類です。

ほとんどの工事では、1社だけですべての施工を請け負うということは少なく、自社でまかないきれない工事内容を協力会社へ要請します。

再下請負通知書(変更届)の項目の記入例・書き方

再下請負通知書(変更届)のフォーマットは、元請企業が指定する様式によって異なる場合もありますが、全部で2枚で構成されています。

1枚目には自社に関する情報を、2枚目には協力会社の情報について記入していきます。

施工体制台帳と記入内容が似ている部分もありますが、施工体制台帳は元請企業が作成するのに対して、再下請負通知書は協力会社が作成するという点が異なります。

施工体制台帳の記入例・書き方について、詳しく知りたい場合は「施工体制台帳の書き方と記入例|様式から作成義務まで解説」を参照してください。

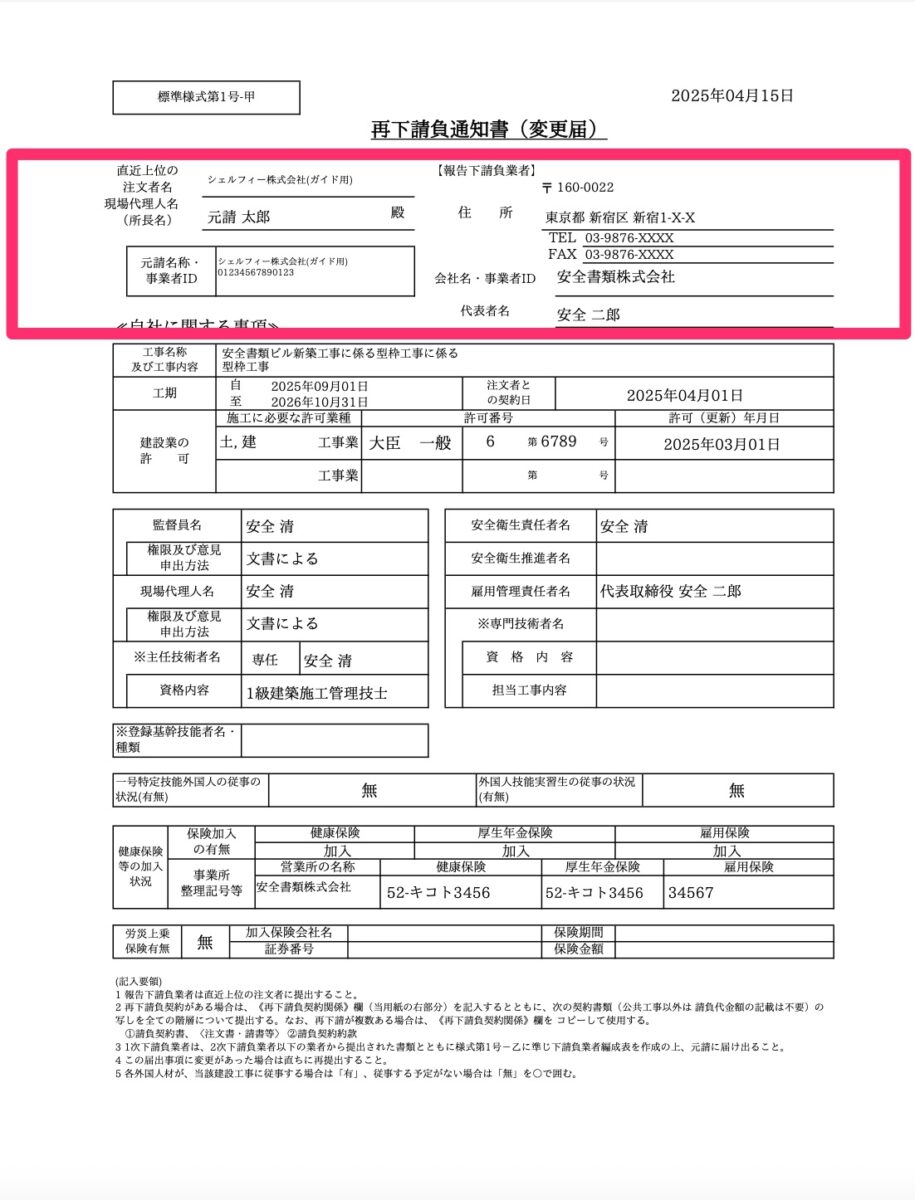

欄外部分の項目の記入例・書き方(1枚目)

日付

再下請負通知書(変更届)を作成した日付を記入します。

年は西暦でも問題ありません。

和暦で記入してください。

直近上位の注文者名

直近上位の企業名を記入します。

直近上位の企業とは、自社に協力を要請した企業を指します。

自社が1次請企業の場合は元請企業名を、2次請企業の場合は1次請の企業名を記入します。

現場代理人名(所長名)

直近上位の現場代理人の名前を記入します。

※現場代理人の項目は法的に定められたものではありません。

※実態として、直近上位ではなく、元請の現場代理人名を記載する場合もあります。

元請名称・事業者ID

元請企業名を記入します。

元請企業名が不明な場合は、直近上位の企業に確認してください。

また、元請がCCUS(建設キャリアアップシステム、以下CCUS)に登録している場合は、事業者IDを記入します。

報告下請負業者

報告下請負業者とは、再下請負通知書の1枚目に記入する企業、つまり自社のことを指します。

自社の「住所」「電話番号」「FAX番号」「企業名」「代表者名」を記入します。

また、自社がCCUSに登録している場合には、事業者IDもあわせて記入します。

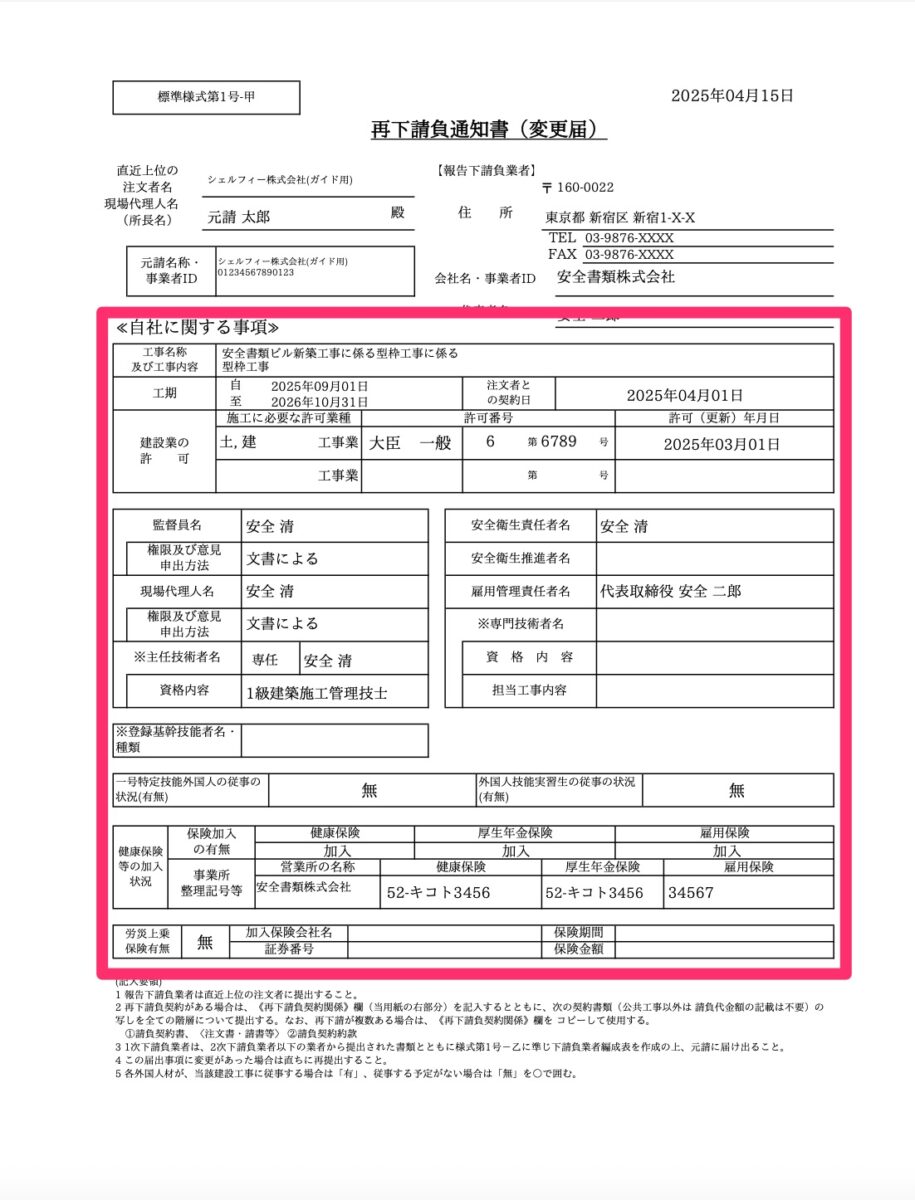

《自社に関する事項》の項目と記入例・書き方(1枚目)

先に述べたように、1枚目には、協力を要請する1次請以下の企業の情報を記入します。

具体的には、2次請企業に要請する場合は1次請企業の情報を、3次請企業に要請する場合は2次請企業の情報を記入します。

本記事では、記入者が協力を要請する上位企業の場合を想定し説明しています。

もし、協力を要請された企業が1枚目も記入する場合は、自社の内容と混同しないよう注意してください。

工事名称及び工事内容

自社の工事内容について記入します。

「(工事名称)に係る(自社が施工する工事内容)」の形式で記入します。

記入例:安全書類ビル新築工事に係る型枠工事

工期

自社の工事内容に必要な工期を記入します。

「自」の欄には工事開始日を、「至」の欄には工事終了日を記入します。

注文者との契約日

自社と直近上位の注文者と下請負契約の締結日を記入します。

建設業の許可(許可期間5年)

「工事及び工事内容」の欄に記入した工事に必要となる許可業種で、自社が保持している許可を記入します。

※500万円未満(建築一式では1,500万円未満)の工事の場合、建設業の許可を保有していなくても施工できます。

500万円未満の場合は、記入欄を斜線を引いて消します。

1.施工に必要な許可業種

以下の建設業の許可業種のうち、今回請け負う工事に必要な自社が所有するものを記入します。

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、 屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、 鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、 防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、 造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

2.許可番号

許可業種の許可番号を記入します。

許可番号は、まず「国土交通大臣許可」「都道府県知事許可」のどちらかを、次に「一般建設業」「特定建設業」のどちらかを選択し、番号を記入します。

※「特定建設業」は自社が元請である場合に必要なものなので、「一般建設業」の方を選んでください。

3.許可(更新)年月日

許可を受けた年月日を記入します。

監督員名・権限及び意見申し出方法

自社に所属する監督員の名前をフルネームで記入します。

「権限及び意見申し出方法」の欄には、協力会社との施工に関する意見のやりとりについて記入します。

記入例:下請負契約書第◯条記載の通り。口頭及び文書による

現場代理人名・権限及び意見申出方法

自社に所属する現場代理人の名前をフルネームで記入します。

「権限及び意見申し出方法」の欄には、直近上位の注文者との施工に関する意見のやりとりについて記入します。

記入例:請負契約書第◯条記載の通り。口頭及び文書による

主任技術者名・資格内容

主任技術者の名前をフルネームで記入します。

主任技術者とは工事現場における技術的な管理をする人のことです。

そのため主任技術者には一定水準以上の知識や経験が無ければなりません。

注意すべき点として、元請企業との契約額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の場合には、現場に常駐する必要があるということです。

出典:元方事業者による建設現場安全管理指針のポイント|国土交通省

上記以外の場合は、他の工事と兼任する人で問題ありません。「非専任」の部分を◯で囲んでください。

あわせて「資格内容」の欄は、以下を参照してください。

どれか1つでも当てはまっていれば選任することができます。

記入例:10年以上の実務経験

1)経験年数による場合

・大学卒(短大・高専卒業者も含む) 3年以上の実務経験

・高校卒 5年以上の実務経験

・その他 10年以上の実務経験2)資格等による場合

・建設業法「技術検定」

・建築士法「建築士試験」

・技術士法「技術士試験」

・電気工事士法「電気工事士試験」

・電気事業法「電気主任技術者国家試験等」

・消防法「消防設備士試験」

・職業能力開発促進法「技能検定」

出典:建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者|国土交通省

安全衛生責任者名

安全衛生責任者の名前をフルネームで記入します。

安全衛生責任者とは、労働安全衛生法に定められている事業所での安全を管理する人のことです。

選任に必要な資格はありませんが、安全衛生に関する特別教育を受けた者かつ現場に常駐する現場代理人・主任技術者または職長などからの選択が推奨されています。

また、安全衛生責任者は労働災害を未然に防ぐためにも、はじめて業務に従事する場合や業務従事後に一定期間経過した際は、安全衛生に関する教育、講習を実施してください。

安全衛生推進者名

安全衛生推進者の名前をフルネームで記入します。

安全衛生推進者とは協力会社の安全衛生管理を担当する人のことです。

現場に常駐する従業員が10人以上49人以下で、かつ現場に自社の現場事務所がある場合は自社から選任します。

該当しない場合は、直近上位の企業の安全衛生推進者の名前をフルネームで記入します。

出典:主な用語|厚生労働省

雇用管理責任者名

雇用管理責任者の名前をフルネームで記入します。

役職を持っている場合は役職名も記入します。自社に従業員(建設労働者)が1人でもいる場合、雇用管理者を選任しなければなりません。

特に資格などは必要ありませんが、企業の代表もしくは労務管理の担当者を記入します。

出典:建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)(抄)|厚生労働省

専門技術者名・資格内容・担当工事内容

自社が担当する工事に取り掛かる際、内容によっては別の専門工事が附帯し自社で直接施工する場合があります。

「現場ごと」「担当する業種ごと」に専門技術者を配置する必要があります。

専門技術者は「主任技術者」の条件を満たしていることが必要です。

したがって「資格内容」の欄には前述した「主任技術者」の条件を記入します。

「担当工事内容」では、附帯工事の内容を記入します。

※もし、自社で専門技術者を確保できない場合、附帯する専門工事の建設業許可を持つ企業に協力会社として施工してもらわなければなりません。

しかし、附帯する専門工事が500万円未満の軽微な工事である場合は専門技術者の配置は不要です。

出典:建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (令和7.2版)|国土交通省

登録基幹技能者名・種類(任意)

該当する工事に登録基幹技能者として関わる者がいる場合は、名前および種類を記入します。

登録基幹技能者とは現場で円滑に作業をすすめる役割を担い、登録基幹技能者の資格を持つ人のことです。

資格の種類については、以下を参照してください。

電気工事、橋梁、造園、コンクリート圧送、防水、トンネル、建設塗装、左官、機械土工、海上起重、PC、鉄筋、圧接、型枠、配管、鳶・土工、切断穿孔、内装仕上工事、サッシ・カーテン、エクステリア、建築板金、外壁仕上、ダクト、保温保冷、グラウト、冷凍空調、運動施設、基礎工、タイル張り、標識・路面標示、消火設備、建築大工、硝子工事、ALC、土工、ウレタン断熱、発破・破砕、建築測量、解体、圧入工、送電線工事、さく井、あと施行アンカー、計装、土質改良、都市トンネル、潜函

出典:建設キャリアアップシステム登録申請書コード表第3版|建設キャリアアップシステム

一号特定技能外国人の従事の状況(有無)

こちらの項目は平成31年4月1日付での建設業法施行規則の改正により、新たに追加されました。

出典:特定技能制度に関する下請指導ガイドライン|国土交通省

一号特定技能外国人とは、特定産業分野において相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格を保有する外国人のことです。

在留資格を有した就労者は「特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる」と認められています。

一号特定技能外国人が従事している場合は「有」に◯を、従事する予定がない場合は「無」に◯をしてください。

外国人技能実習生の従事の状況(有無)

外国人技能実習生とは、母国のために日本の企業で技術を学びに来た外国人のことです。

外国人技能実習生が従事している場合は「有」に◯を、予定がない場合は「無」に◯をしてください。

健康保険などの加入状況

1)保険加入の有無

「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の各保険の企業加入状況を確認するための欄です。

・加入:各保険の適用を受ける営業所について届け出を行なっている場合。

・未加入:各保険の適用を受ける営業所について届け出を行なっていない場合。

(適用を受ける営業所が複数あって、うち一部が行なっていない場合も含みます。)

・除外適用:従業員規模などにより各保険の適用が除外される場合。

2)事業所整理記号等

・営業所の名称:請負契約に係る営業所の名称を記入します。

・健康保険:事業所整理記号および整理番号(健康保険組合にあっては組合名)を記入します。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号および事業所番号を記入します。

・厚生年金保険:事業所整理記号および整理番号を記入します。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号および事業所番号を記入します。

・雇用保険:労働保険番号を記入します。

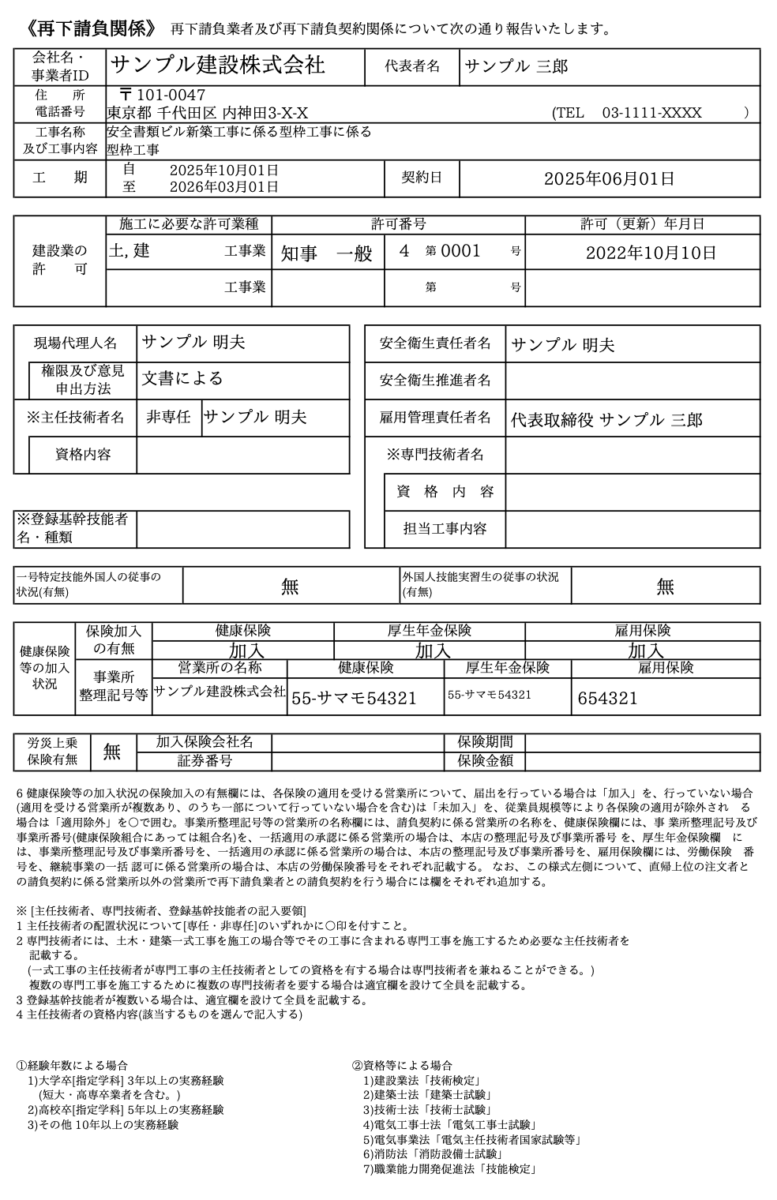

《再下請負関係》の項目と記入例・書き方(2枚目)

先に述べたように、2枚目は協力を要請した企業について記入します。

記入者が協力会社の場合として説明しますが、もし直近上位企業の方が2枚目も記入する場合は自社の内容と混同しないように注意してください。

記入する企業の情報が協力を要請した側であるだけで、記入内容は1枚目の《自社に関する事項》と変わりはありません。

「工事名称及び工事案内」の欄には「(元請工事名称)に係る(直近上位の注文者が施工する工事内容)のうちの(自社の施工内容)」の形式で記入します。

再下請負通知書(変更届)を作成した後は?

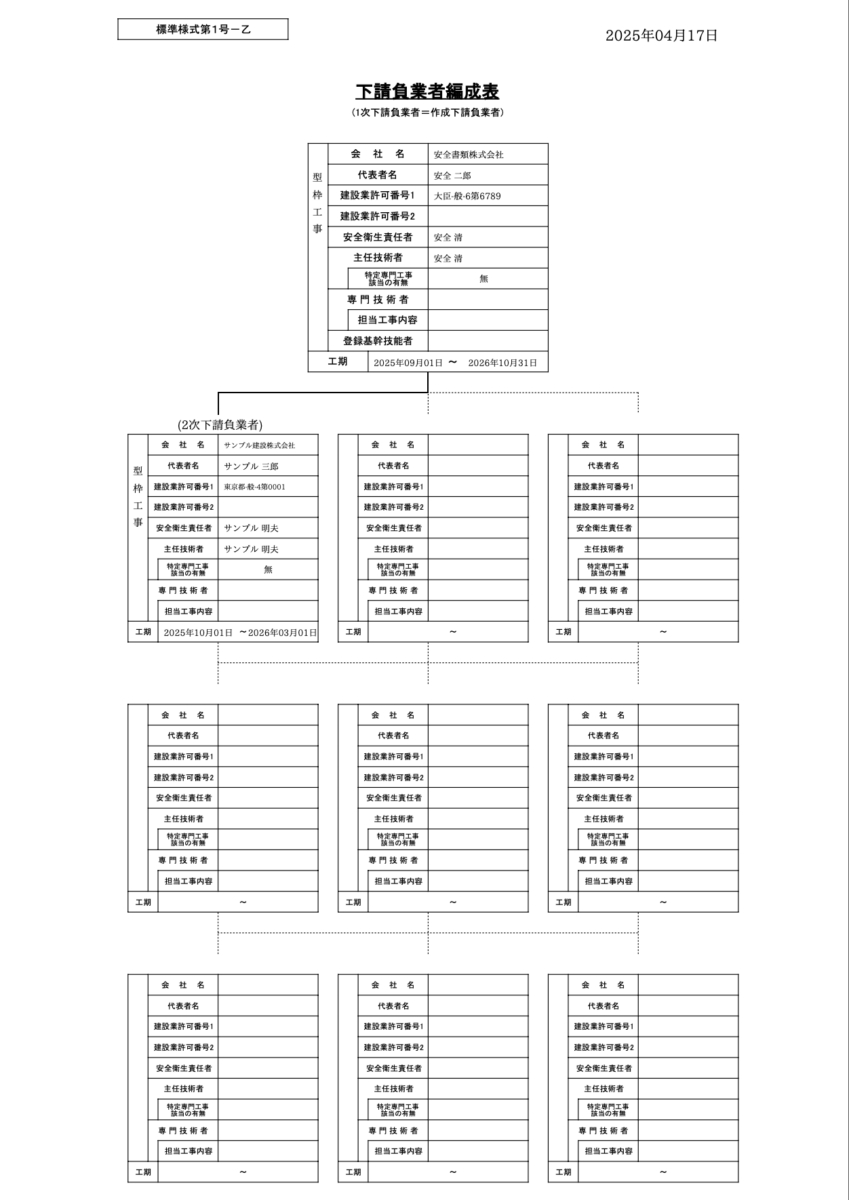

下請負業者編成表

1次請の企業が2次請以下の企業からの再下請負通知書(変更届)をすべて回収し、それにもとづいて下請負業者編成表(全建統一様式第1号-乙)を作成のうえ、元請企業に届け出ます。

下請負業者編成表とは、工事をどのような企業が請け負っているのかを明確にするための安全書類です。

1次請が2次請以下の請負状況をまとめて元請企業に提出してください。

下請負業者編成表の記入項目はすべて2次請以下の協力会社から回収した再下請負通知書(変更届)に記入されていますので、参照しながら記入ミスがないように書いていきましょう。

2次請業者が4社以上あり1枚では書ききれない場合は、コピーをして増やして作成すれば問題ありません。

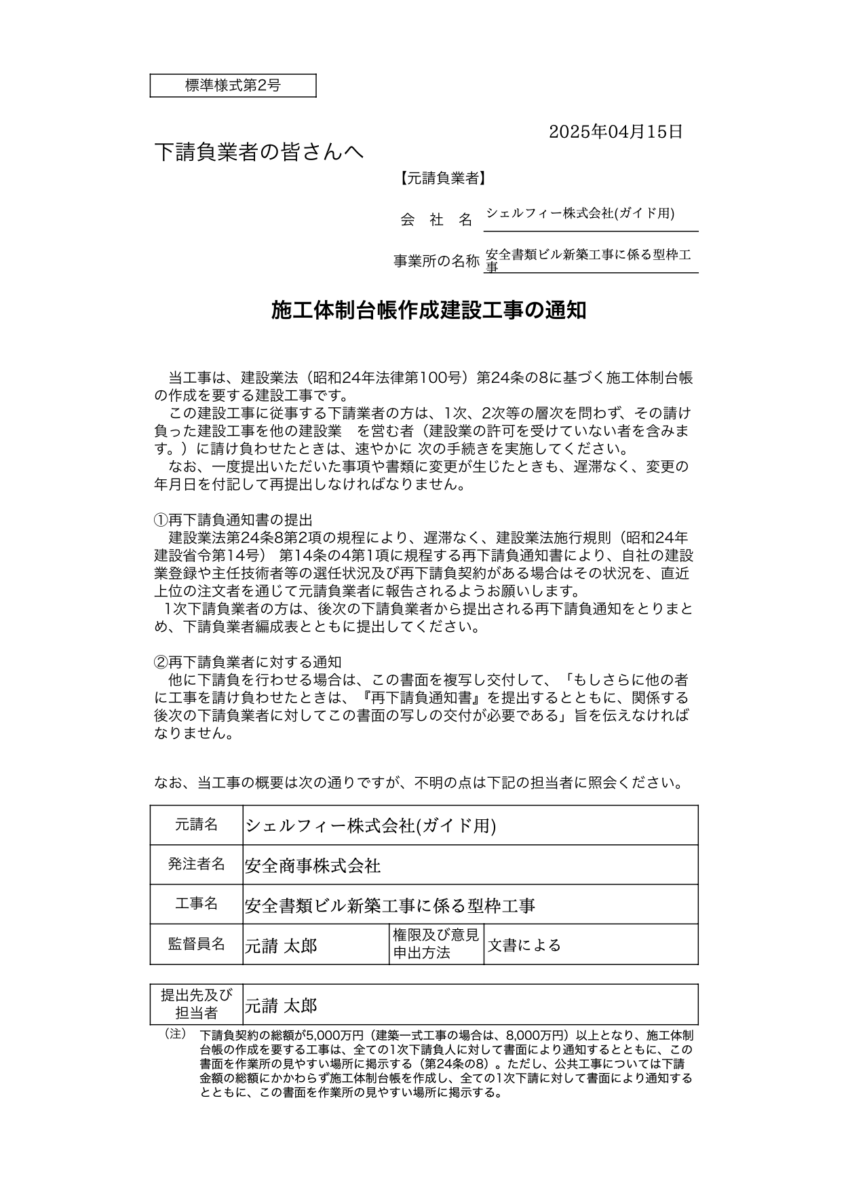

施工体制台帳作成建設工事の通知書

施工体制台帳作成建設工事の通知書は、協力を要請する企業が協力会社に配布しなければならない通知書です。

具体的な内容は以下に説明します。

1)再下請負通知書の提出

1次請以下の企業が更に協力会社を要請する場合、「再下請負通知書(変更届)」を提出しなければなりません。

2)再下請負業者に対する通知

1次請以下の企業が更に協力会社を要請する場合、協力会社に対して「施工体制台帳作成建設工事の通知書」のコピーを交付しなければなりません。

交付を忘れてしまうと、通知なしで協力会社が再下請負通知書を作成する事態になる可能性があるため注意してください。

責任者や技術者を選任したり、別の書類が必要になったりと複雑ではありますが、以降、同じ協力会社と仕事をするときに少し書き加えるだけで転用できます。

安全書類業務の効率化ならGreenfile.work

安全書類DXサービス『Greenfile.work(グリーンファイルドットワーク)』なら、再下請負通知書はもちろん、施工体制台帳、作業員名簿、施工体系図など、あらゆる安全書類をオンライン上で効率的に作成・管理できます。

Greenfile.workの公式HP(資料請求)は こちらすぐに話が聞きたい方は、以下の電話番号まで気軽にお電話ください。

(Greenfile.work運営元のシェルフィー株式会社の電話番号です)