現場では非常に多くの企業が協力して作業を進めます。

安全かつ計画的に工事を進めるには、各企業の担当工事の内容や責任者・企業間の関係性を正確に把握することが求められます。

企業情報や工事内容を整理・共有する目的で作成されるのが、安全書類の1つである施工体制台帳です。

本記事では、最も代表的かつ広く使用されている「全建統一様式 第3号」を定型として解説していきます。

なお、他の様式でも記載項目に大きな違いはないため、別の書式で施工体制台帳を作成される場合でも、問題なく参照していただけます。

目次

- 1 施工体制台帳とは

- 2 施工体制台帳の作成について

- 3 施工体制台帳の各項目と記入例・書き方

- 3.1 左側部分の各項目と記入例・書き方

- 3.1.1 会社名・事業者ID

- 3.1.2 事業所名・現場ID

- 3.1.3 建設業の許可(許可期間5年)

- 3.1.4 工事名称及び工事内容

- 3.1.5 発注者名及び住所

- 3.1.6 工期

- 3.1.7 契約日

- 3.1.8 契約営業所

- 3.1.9 発注者の監督員名・権限及び意見申出方法

- 3.1.10 監督員名・権限及び意見申出方法

- 3.1.11 現場代理人名・権限及び意見申し出方法

- 3.1.12 監理技術者・主任技術者名

- 3.1.13 資格内容

- 3.1.14 監理技術者補佐名

- 3.1.15 資格内容

- 3.1.16 専門技術者名・資格内容・担当工事内容

- 3.1.17 一号特定技能外国人の従事の状況(有無)

- 3.1.18 外国人技能実習生の従事の状況(有無)

- 3.1.19 健康保険などの加入状況

- 3.2 右側部分の各項目と記入例・書き方

- 3.1 左側部分の各項目と記入例・書き方

- 4 施工体制台帳の添付書類のつけ忘れに注意

- 5 安全書類業務の効率化ならGreenfile.work

施工体制台帳とは

施工体制台帳とは、特定の工事に関わる元請企業が、協力会社すべての企業情報やそれぞれの関係を1つにまとめた安全書類(グリーンファイル)です。

元請企業(=発注者から直接建設工事を請け負った企業)が作成します。

なお、施工体制台帳の作成義務は以下のとおりです。

出典:建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (令和7.2版)|国土交通省

- 公共工事

対象となる工事:発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結したとき

義務内容:発注者へ作成した施工体制台帳の写しを提出しなければならない - 民間工事(公共工事以外の建設工事)

対象となる工事:発注者から直接請け負った建設工事で、締結した下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となった場合

※この金額基準は令和6年12月改正により適用

義務内容:発注者から請求があったときは、備え付けてある施工体制台帳を、その発注者が見られるようにしなければならない

施工体制台帳の作成について

施工体制台帳は、発注者から請け負った建設工事に関する事実を協力会社ごとに、かつ、施工の分担関係が明らかとなるようにしなければならないと定められています。

1次請企業が複数いる場合:それぞれの企業別に作成しなければなりません。

2次請以下の企業がいる場合:1次請企業から提出される「再下請負通知書(全建統一様式第1号-甲)」をあわせて添付しましょう。

これにより、2次請企業ごとの施工体制台帳として利用することができます。

出典:建設業法令遵守ガイドライン(第4版)|国土交通省

施工体制台帳の各項目と記入例・書き方

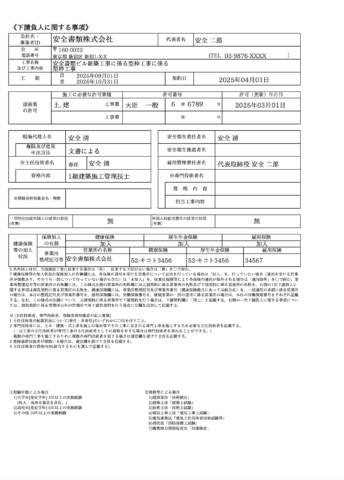

左側部分の各項目と記入例・書き方

左側部分は元請企業の情報を記入します。

会社名・事業者ID

元請企業の企業名を記入します。

また、CCUS(建設キャリアアップシステム、以下CCUS)に登録されている場合は、当該事業者IDを記入します。

事業所名・現場ID

工事を担当する作業所名を記入します。

さらに、工事現場がCCUSに登録されている場合は、当該現場IDを記入します。

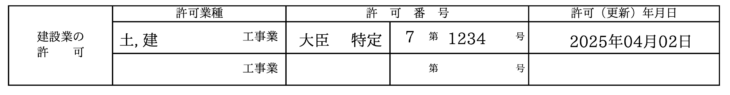

建設業の許可(許可期間5年)

元請企業が所有している建設業の許可をすべて記入します。

「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の2種類があるため、それぞれの枠にわけて記入します。

許可業種は略語で記入して問題ありません。(略語の一覧は下記を参照)

土木一式工事(土) 鋼構造物工事(鋼) 熱絶縁工事(絶) 建築一式工事(建) 鉄筋工事(筋) 電気通信工事(通) 大工工事(大) ほ装工事(ほ) 造園工事(園) 左官工事(左) しゅんせつ工事(しゅ) さく井工事(井) とび・土工・コンクリート工事(と) 板金工事(板) 建具工事(具) 石工事(石) ガラス工事(ガ) 水道施設工事(水) 屋根工事(屋) 塗装工事(塗) 消防施設工事(消) 電気工事(電) 防水工事(防) 清掃施設工事(清) 管工事(管) 内装仕上工事(内) タイル・れんが・ブロツク工事(タ) 機械器具設置工事(機)

工事名称及び工事内容

元請企業が担当する工事内容について記入します。

工事内容は工種、数量などを記入します。

発注者名及び住所

発注者の名称と住所を記入します。

工期

該当工事の工期を記入します。

「自」の欄には工事開始日を、「至」の欄には工事終了日を記入します。

契約日

該当工事における発注者と元請企業の契約日を記入します。

契約営業所

本社に工事が発注された際に、各地に支店や営業所を持つ企業は工事現場に近い営業所が工事を行なう場合があります。

その場合には、本社と支店または営業所との間で下請契約という形を取ります。

施工体制台帳には、企業間の関係性を把握できるよう、該当する営業所を記入します。

1)元請契約

工事請負契約書に記載されている企業名と住所を記入します。2)下請契約

下請契約を締結した支店または営業所の名称と住所を記入します。

※元請契約と同じ場所の場合は「同上」と記入します。

発注者の監督員名・権限及び意見申出方法

発注者より通知された監督員名をフルネームで記入します。

発注者の権限・意見申し出方法には、工事請負契約書に記載された内容を記入します。

権限は以下の記入例のように、工事請負契約書の記載条文番号のみの記入で差し支えありません。

記入例(権限):請負契約書第◯条記載のとおり。

監督員名・権限及び意見申出方法

自社に所属する監督員の名前をフルネームで記入します。

「権限及び意見申し出方法」の欄には、協力会社との施工に関する意見交換の方法を記入します。

記入例:下請負契約書第◯条記載のとおり。口頭および文書による。

現場代理人名・権限及び意見申し出方法

自社に所属する現場代理人の名前をフルネームで記入します。

「権限及び意見申し出方法」の欄には、直近上位の注文者との施工に関する意見交換の方法を記入します。

記入例:請負契約書第◯条記載のとおり。口頭および文書による。

監理技術者・主任技術者名

監理技術者もしくは、主任技術者の名前をフルネームで記入します。

建設業許可を受けた企業は、請け負ったすべての工事について現場に主任技術者を配置しなければなりません。

下請契約の請負代金の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の場合は、特定建設業の許可が必要です。

元請企業は監理技術者を配置してください。(この場合、主任技術者の配置は不要です)

資格内容

監理技術者または、主任技術者に必要な資格を記入します。

資格の種類は、以下を参考にしてください。

・建設業法「技術検定」

・建築士法「建築士試験」

・技術士法「技術士試験」

・電気工事士法「電気工事士試験」

・電気事業法「電気主任技術者国家試験など」

・消防法「消防設備士試験」

・職業能力開発促進法「技能検定」

監理技術者補佐名

監理技術者補佐の名前をフルネームで記入します。

監理技術者が複数の現場を兼任する場合は、監理技術者補佐を配置します。

資格内容

監理技術者補佐に必要とされる資格を記入します。

資格の種類については、以下を参考にしてください。

・一級施工管理技士補

・一級施工管理技士などの国家資格を有する者

・学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者

専門技術者名・資格内容・担当工事内容

自社が担当する工事を直接施工する場合は、工事の内容に応じて、現場ごと・業種ごとに専門技術者を配置する必要があります。

専門技術者は「主任技術者」の条件を満たしている必要があります。

「資格内容」の欄には前述した「主任技術者」の条件を記入します。

「担当工事内容」の欄には、発生した専門工事の内容を記入します。

※自社で専門技術者を確保できない場合、附帯する専門工事の建設業許可を持つ協力会社が施工を行なう必要があります。

ただし、附帯する専門工事が500万円未満の軽微な工事の場合は、専門技術者の配置は不要です。

一号特定技能外国人の従事の状況(有無)

一号特定技能外国人とは、特定産業分野において相当程度の知識または経験を持ち、該当する在留資格を有する外国人のことです。

一号特定技能外国人が従事している場合は「有」に◯を、従事する予定がない場合は「無」に◯をしましょう。

外国人技能実習生の従事の状況(有無)

外国人技能実習生とは先ほどの一号特定技能外国人とは異なり、母国のために日本の企業で技術を学びに来た外国人のことです。

外国人技能実習生が従事している場合は「有」に◯を、従事する予定がない場合は「無」に◯をしましょう。

健康保険などの加入状況

1)保険加入の有無

「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の各保険について、企業の加入状況を確認します。

・加入:各保険の適用を受ける営業所について届け出を行なっている場合。

・未加入:各保険の適用を受ける営業所について届け出を行なっていない場合。

(複数営業所があり、一部が未届け出の場合も含む)

・適用除外:従業員の規模などにより各保険の適用が除外される場合

2)事業所整理記号など

・営業所の名称:請負契約に係る営業所の名称を記入します。

・健康保険:事業所整理記号および整理番号(健康保険組合の場合は組合名)を記入します。

一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号および事業所番号を記入します。

・厚生年金保険:事業所整理記号および整理番号を記入します。

一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号および事業所番号を記入します。

・雇用保険:労働保険番号を記入します。

※元請契約と下請契約企業が同じ営業所である場合は、下請契約の欄に「同上」と記入します。

※事業所整理記号や整理番号などが不明な場合は「作業員名簿と再下請負通知書の社会保険番号・事業所番号の記入例|記載ポイントも解説」を参照してください。

右側部分の各項目と記入例・書き方

右側部分には1次請企業についての情報を記入します。

各項目は「再下請負通知書」の1枚目の内容とほぼ同じであるため、記入方法については「再下請負通知書の書き方と記入例|注意点も解説」を参照してください。

施工体制台帳の添付書類のつけ忘れに注意

施工体制台帳は、今回解説する本紙だけでなく、複数の添付書類で構成されています。 添付書類の漏れがないように注意してください。

1)施工体制台帳本紙

2)工事担当技術者台帳

3)発注者との契約書のコピー

4)元請企業と1次請企業との契約書のコピー

5)主任技術者もしくは監理技術者が資格を証明する書類

例:監督技術資格者証のコピー、実務経験証明書6)主任技術者もしくは監理技術者が元請企業に雇用されていることを証明する書類

例:厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書の写し(在籍証明書など)7)専門技術者(配置する場合のみ)が資格を証明する書類

例:実務経験証明書8)専門技術者(配置する場合のみ)が元請企業に雇用されていることを証明する書類

例:厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書の写し(在籍証明書など)9)再下請負通知書(2次請企業以下の協力会社がいる場合)

10)再下請企業との契約書のコピー

添付書類が多く、また1つ1つが個人情報や企業の機密情報となるため、取り扱いや管理には細心の注意を払う必要があります。

事前にコピーをとりデータ化し、いつでも使えるようにしておくといいでしょう。

安全書類業務の効率化ならGreenfile.work

安全書類DXサービス『Greenfile.work(グリーンファイルドットワーク)』なら、施工体制台帳はもちろん、作業員名簿、再下請負通知書、施工体系図など、あらゆる安全書類をオンライン上で効率的に作成・管理できます。

Greenfile.workの公式HP(資料請求)は こちらすぐに話が聞きたい方は、以下の電話番号まで気軽にお電話ください。

(Greenfile.work運営元のシェルフィー株式会社の電話番号です)