現場に自社の作業員を送り込むのに必要になるのが作業員名簿です。

新しい現場に入る際には必ず求められるため、作成する機会が多い安全書類(グリーンファイル)の1つです。

作業員名簿の作成方法がわからない場合や、周囲に確認できる人がいない場合でも、手順を丁寧に解説します。

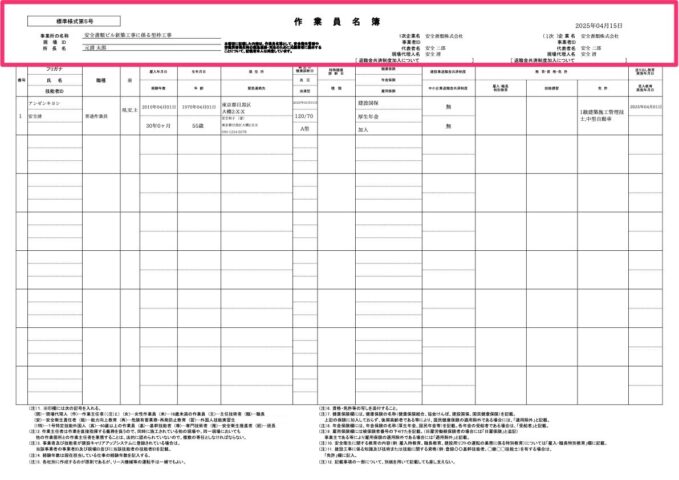

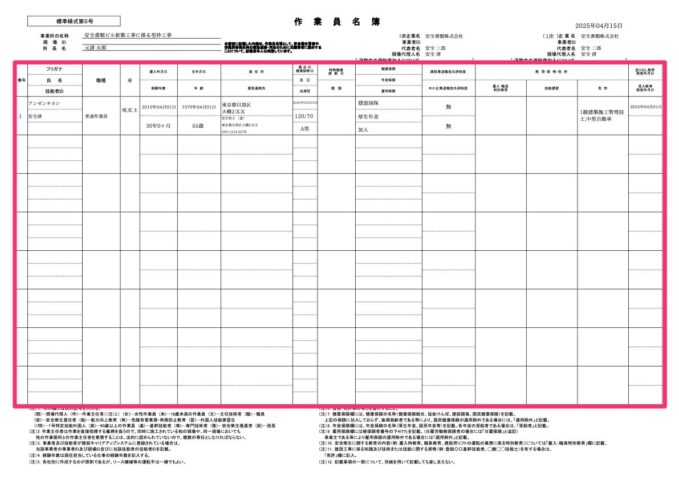

本記事では、最も代表的で広く使われている「全建統一様式 第5号・第5号 別紙」を定型として解説しています。

なお、他の様式であっても記載項目に大きな違いはないため、別の書式で作業員名簿を作成される場合でも、問題なく参照していただけます。

目次

作業員名簿とは?

作業員名簿とは、労務安全に関わる書類で、安全衛生管理や労災発生時の緊急時の連絡や対応に使用されます。

また、入退場の頻繁な建設現場において「誰がいつ現場に入場しているのか」を把握・管理するための書類です。

令和2年10月1日の建設業法改正により、作業員名簿の作成が事実上義務化されました。

出典:建設業法施行規則 第14条の2-4|e-Gov 法令検索

建設業法施行規則 施工体制台帳の記載事項など

第十四条の二

法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

第十四条の二の四

建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険の加入状況など)

作業員名簿を作成した後は?

作業員を雇用するすべての企業が自社ごとに作成し、1次請企業が各企業の作業員名簿をまとめて元請企業へ提出します。

ただし、作成を委任する合意を得たうえで、協力会社の作業員名簿を代理で作成するケースもあります。

作成する際は、自社の書類のみを作成するのか、協力会社分の書類も作成するのかを確認してください。

作業員名簿(全建統一様式第5号)の記入例と書き方

以下の書き方で問題ありません。

ただし、元請企業から指示があった場合は、元請企業からの指示に従ってください。

欄外部分の項目と書き方

事業所の名称

「事業所」というと言葉だけではイメージしにくいですが、「工事を実施する作業所名」または「工事名称」を記入します。

- ◯◯作業所

- ◯◯新築工事

- ◯◯ビル改修工事

のように表記してください。

現場ID

事業者がCCUS(建設キャリアアップシステム、以下CCUS)に登録している場合は、現場IDを記入します。

所長名

「所長名」=元請企業の現場代理人を指します。

1次請企業ではなく、元請企業の現場管理人を記入する必要があるため、注意が必要です。

作成日

作業員名簿を作成した日付を記入します。

1次請企業名

作業員名簿を提出する1次請企業の企業名を記入します。

例外として、企業名の代わりに1次請企業の現場代理人の名前を記入することもできます。

事業者ID

作業員名簿を提出する1次請企業がCCUSに登録している場合は、事業者IDを記入します。

(1次請)企業名

作業員名簿を提出する企業名を記入します。

例外として、企業名の代わりに1次請企業の現場代理人の名前を記入することもできます。

事業者ID

作業員名簿を提出する企業がCCUSに登録している場合は、事業者IDを記入します。

提出日

提出日が確定している場合は確定している日付を記入します。

提出日が確定していない場合は、提出時まで空欄にしておき、提出時に日付を記入してください。

欄内部分の項目と書き方

フリガナ・氏名・CCUS技能者ID

氏名の表記に誤りがある場合、現場入場時に身分証明書と照合できず、入場できない場合があります。

免許証や資格証明書の写しを確認しながら、正確な表記で記入してください。

技能者IDは、作業員がCCUSに登録している場合に記入します。

また、作業員名簿の提出後に同一現場で新たに入場する作業員がいる場合は、新しく作業員名簿を作成するか、既存の名簿に追記してください。

職種

職種は数が多く、企業によって表現が異なる場合があります。ただし、「型枠大工」「オペレーター」「電気工事工」「とび工」など、当該工事における作業員の職務内容が明確に分かる表現であれば差し支えありません。

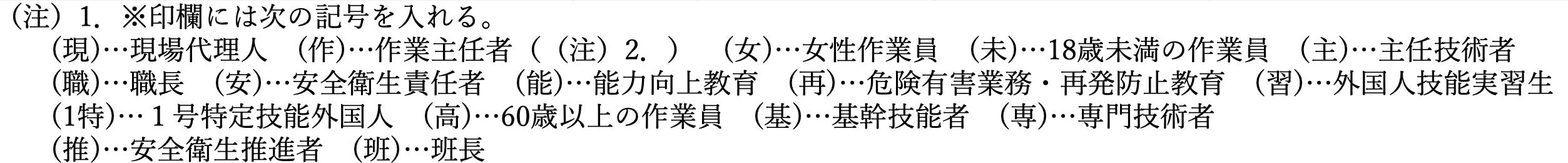

※(特記事項)

職種は略語で記載されているため、わかりにくい場合があります。

紙面下部の解説を参照し、該当する職種を記入してください。

雇入年月日

該当する作業員を企業が雇用開始した年月日を記入します。

経験年数

作業員が自社に所属していた年数ではなく、担当している仕事の経験年数を記入します。

離職期間がある場合や、複数の企業を経ている場合は、間違いやすいため注意が必要です。

生年月日

和暦または西暦のいずれかで記入してください。

年齢

18歳以上であれば、記入するだけで差し支えありません。

ただし、18歳未満の作業員を入場させる場合は、元請企業に「年齢証明書(住民票記載事項証明書など)」を提示しなければならないため、注意が必要です。

また、労働基準法により、18歳未満の作業員の時間外労働および危険有害業務への就労は禁止されています。

15歳未満に関しては、15歳に達した日からその年の3月31日まで、土木・建築・その他の工事およびその準備に関わる業務に従事することができません。

出典:労働基準法第56条、同法第62条|e-Gov 法令検索

現住所

引越しなどで住所が変わっている場合があるため、よく確認したうえで記入してください。

家族連絡先と電話番号

記入した連絡先は、作業員に労災などが発生した場合の緊急連絡先となります。

両親や配偶者などの近親者の連絡先を記入してください。

最近の健康診断日

労働安全衛生法により、雇入時および年に1回の健康診断の実施が義務付けられています。

この年月日は最新のものを記入する必要があるため、古い情報のままになっていないか確認し、随時更新してください。

また、健康情報は個人情報保護法の対象となるため、慎重かつ適正に取り扱ってください。

血圧

血圧は、最低値と最高値の両方を記入してください。

血圧も個人情報に該当するため、慎重かつ適正に取り扱ってください。

血液型

血液型も個人情報に該当するため、慎重かつ適正に取り扱ってください。

特殊健康診断日と種類

有害業務に従事する作業員は、半年に1回、特殊健康診断を受けることが義務付けられています。

該当しない場合は、空欄のままで差し支えありません。

なお、特殊健康診断の種類には、以下のようなものがあります。

じん肺

有機溶剤

鉛

電離放射線

特定化学物質

高気圧業務

四アルキル鉛

石綿

建設業退職金共済制度・中小企業退職金共済制度

加入している場合は◯を記入します。

未加入の場合は、空欄のままで差し支えありません。

雇入・職長・特別教育

すべての作業員は、雇入時に教育を受けていることが前提です。

まずは「雇入時教育」を全作業員分記入します。

その後、「職長教育」を受けた作業員であれば、「フォークリフト」など受講した特別教育を下部に追記していきます。

「特別教育」とは、法令に沿ったカリキュラムで各企業が実施する講習のことです。

できる作業の難易度や範囲は、特別教育→技能講習→免許の順に大きくなります。

技能講習

技能講習とは、各都道府県の労働局に登録されている教育機関で受けた講習のことを指します。

特別教育と混同しないよう、注意してください。

該当する技能講習がない場合は「なし」と記入します。

免許

免許とは、試験を受けて合格したことを指します。

そのため、特別教育や技能講習のようなセミナー受講形式のものは含まれません。

また「特別教育」「技能講習」「免許」と3段階ある業務の場合は、上位の資格を有する作業員は、下位の業務も実施可能です。

たとえば、免許を有する作業員は、特別教育と技能講習で定められた業務を実施できます。

入場年月日

新規入場者教育を実施した際に記入します。

記入時点で不明な場合は、印刷後に手書きもしくは追記で対応できます。

受入教育実施年月日

入場年月日と同一の日付になりますので、同じ日付を記入します。

社会保険加入状況(別紙)の書き方

社会保険の加入状況は、別紙のものもあれば、1枚にまとまっている作業員名簿もありますが、記入内容に大きな相違はありません。

欄外には、作業員名簿と同じ内容を記入してください。

また、健康保険の被保険者番号は、2020年10月以降、記入が禁止されているため、記載しないでください。

厚生労働省保険局

被保険者記号・番号の告知要求制限について

プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する。

※ 告知要求制限の内容(基礎年金番号、個人番号にも同様の措置あり)

1)健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する。

2)健康保険事業とこれに関連する事務以外で、業として、被保険者記号・番号の告知を要求する、又はデータベースを構成することを制限する。

これらに違反した場合の勧告・命令、立入検査、罰則を設ける。

出典:医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について|厚生労働省

健康保険

加入している健康保険の種類を以下の中から該当するものを記入します。

- 健康保険組合

- 協会けんぽ

- 建設国保

- 国民健康保険

- 適用除外 (※後期高齢者の場合)

年金保険

年金保険も以下の中から該当するものを記入します。

- 厚生年金(企業として社会保険に加入している場合)

- 国民年金(個人で社会保険に加入している場合)

- 受給者(65歳以上などで、すでに年金を受け取っている場合)

雇用保険

雇用保険も以下の中から該当するものを記入します。

加えて被保険者番号の下4桁を記入します。

- 加入(通常の作業員の場合)

- 日雇保険(日雇労働被保険者の場合)

- 適用除外(事業主やその親族)

証明書類の添付忘れに注意!

作業員名簿の提出時には記載されている資格や免許のコピーの添付が必須です。

事前にコピーをとってデータ化し、いつでも使えるようにしましょう。

現時点でわからない項目がある場合は?

現場入場年月日をはじめ、記入時点で不明な項目がある場合は、まずは空欄で作成して後から手書きで記入してください。

施主に見せる場合など手書きでは見栄えが好ましくない場合は、まずは判明している項目を先に入力し、判明した段階で追記していくようにしてください。

安全書類業務の効率化ならGreenfile.work

安全書類DXサービス『Greenfile.work(グリーンファイルドットワーク)』なら、作業員名簿はもちろん、施工体制台帳、再下請負通知書、施工体系図など、あらゆる安全書類をオンライン上で効率的に作成・管理できます。

Greenfile.workの公式HP(資料請求)は こちらすぐに話が聞きたい方は、以下の電話番号まで気軽にお電話ください。

(Greenfile.work運営元のシェルフィー株式会社の電話番号です)